Арсен Мекокишвили. В. Ганчук

1

14 июля 1952 года специальный поезд увозил из Выборга советских олимпийцев. До Хельсинки, где через несколько дней открывались XV Олимпийские игры, всего несколько часов езды. Но каким долгим, каким трудным был путь на первую в истории советского спорта Олимпиаду для каждого из наших спортсменов, для всей команды в целом.

Вопрос об участии Советского Союза в олимпийском движении стоял уже давно. Международный олимпийский комитет хотел видеть советских спортсменов еще на предыдущей Олимпиаде 1948 года. Однако тогда приглашение пришло слишком поздно - всего за несколько месяцев до начала игр. И так как времени на подготовку оставалось чрезвычайно мало, от участия в Лондонской олимпиаде пришлось отказаться.

Дебют в Олимпийских играх - серьезный и ответственный шаг. И здесь, как говорят в народе, "поспешать нужно не торопясь".

В апреле 1951 года был создан Олимпийский комитет СССР, который спустя всего месяц получил признание Международного олимпийского комитета.

Так советские спортсмены стали полноправными участниками Хельсинкской олимпиады.

Арсен Мекокишвили с женой Русудан, 1936

Кандидатов на поездку в Хельсинки во всех номерах олимпийской программы было несколько. По три-пять человек в каждой весовой категории готовились и в команде наших борцов, вернее сказать, в командах наших борцов. Ведь предстояло участвовать в соревнованиях и по классической и по вольной борьбе. "Классики" и "вольники" чувствовали себя одним коллективом. Все хорошо знали друг друга, долгие годы соперничали на ковре, дружили в жизни.

В ту пору вольная борьба числилась у нас "новичком", недавно появившимся видом спорта, и неудивительно, что борцы классического стиля стали пионерами вольной борьбы. В первые послевоенные годы среди борцов не существовало четкого разделения на представителей того или другого стиля. Многие атлеты с успехом выступали в соревнованиях и по классической, и по вольной борьбе, и по борьбе самбо.

...Постепенно круг кандидатов в олимпийцы сужался. За две недели до отъезда в Хельсинки тренерский совет сборной команды Советского Союза по вольной борьбе, в который входили такие известные деятели этого вида спорта, как Л. А. Сенаторов, В. М. Кухианидзе, А. С. Карапетян, Э. К. Пуусепп и Н. М. Галковский, сделал выбор. Во всех весовых категориях фигурировали по два атлета, и лишь в тяжелом весе значилась одна фамилия- Мекокишвили.

Этот высокий, слегка седеющий богатырь имел репутацию доброго, незлобивого человека. При общении с товарищами лицо его часто озаряла чуть застенчивая улыбка. Усы не придавали ему суровости - две черные жесткие щеточки скорее смягчали очертания.

Но на ковре Арсен Мекокишвили становился неузнаваем: когда он видел перед собой соперника, вся его застенчивость моментально улетучивалась: воля, натиск, невероятная сила - все было направлено на достижение победы.

Тренеры считали, что по классу, по опыту, наконец, по силе духа никто из других советских атлетов-тяжеловесов вольного стиля не мог быть поставлен рядом с Мекокишвили; сам же Арсен прекрасно понимал, что если у него нет равных соперников дома, то это отнюдь не значит, что их нет в других странах. В 1947 году он был запасным в команде на чемпионате Европы по классической борьбе в Праге. Он радовался, когда три его товарища Н. Белов, К. Коберидзе и Й. Коткас в последний день соревнований поднялись на высшую ступень пьедестала почета и

получили золотые медали. Его старый друг и соперник эстонский тяжеловес Иоганнес Коткас, принимая поздравления, говорил: "Ничего, Арсен, подожди немного, скоро и ты выйдешь на международную арену - посмотри, как "пошла" у нас вольная борьба!" Действительно, популярность нового вида спорта росла в нашей стране год от года.

Лидерами нового вида борьбы стали спортсмены, воспитанные в республиках на народных видах борьбы, таких, как грузинская чидаоба, армянская кох, азербайджанская гюлеш, молдавская трынта, якутская хапсагай и т. д. Важнейшими здесь являются приемы, проводимые с помощью ног. В классической же борьбе захватывать соперника можно только выше пояса и только руками. Вот и получалось, что многие юноши, получившие хорошую школу в национальной борьбе, как-то терялись, не уживались в борьбе классической. А когда в стране стала культивироваться борьба вольная, они почувствовали себя в ней более уверенно. Арсен Мекокишвили был одним из тех атлетов, кому вольный стиль пришелся по душе.

На первых порах руководство нашего спорта считало, что не стоит спешить с ответственными международными встречами: надо сначала создать свою оригинальную школу вольной борьбы, тогда и мериться силами с лучшими зарубежными атлетами. И такая школа была создана в очень короткий период. Но когда встал вопрос об участии сборной команды СССР по вольной борьбе в Олимпийских играх, выяснилось, что единственное, чего не хватает советским мастерам ковра, так это опыта международных встреч. В период подготовки к Олимпиаде в Хельсинки наши борцы провели только три контрольных матча со сборными Венгрии, ГДР и Финляндии, что, конечно, было недостаточно. Лучшие зарубежные команды имели в этом смысле неоспоримое преимущество. Ведь вольная борьба входила в программу Олимпийских игр с 1908 года.

По данным наших тренеров, у Арсена Мекокишвили был всего один серьезный соперник. Один, но зато какой! Имя "северного гиганта", как окрестила западная пресса шведского тяжеловеса Бертила Антонссона, в те годы гремело по спортивным залам многих стран мира. Чемпион Европы 1949-го и чемпион мира 1951 года, оп являлся, по мнению западных специалистов, единственным кандидатом на золотую олимпийскую медаль. "Она у него в кармане", - писали буржуазные газеты. Но Арсен Мекокишвили тоже очень хотел стать чемпионом.

Нет, он не отмахивался от предостережений и наставлений опытных тренеров, помнил, как отлично боролся Бертил Антопссоп на чемпионате Европы 1947 года по классической борьбе, и, ясно понимая, с кем предстоит помериться силой, исподволь готовился к самому главному в жизни поединку.

...Быстро промелькнули километры пути по родной земле, и вот уже граница. А потом все замелькало как в калейдоскопе. Торжественная встреча на перроне в Хельсинки: музыка, цветы, дружеские рукопожатия, улыбки, приветствия представителей Олимпийского комитета, финского рабочего спортивного союза, короткий митинг. А затем опять в путь - на этот раз в олимпийскую деревню в Отаниеми.

2

И вот наступит день торжественного открытия Олимпийских игр. Утром 19 июля, несмотря на моросящий дождь, тысячи зрителей потянулись на олимпийский стадион.

Парад начался в полдень. В торжественном марше прошли посланцы 70 государств Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии.

Всеобщее оживление вызвало на стадионе появление делегации Советского Союза.

Праздник на стадионе продолжался несколько часов, но Арсен Мекокишвили ничего этого не видел. Вместе с другими борцами вольного стиля ему пришлось остаться в олимпийской деревне. Ведь завтра старт, и накануне, конечно же, необходим полноценный отдых.

А утром следующего дня тренеры подняли богатырей чуть свет. Автобус быстро домчал нашу команду в зал "Мессухалли", где через несколько часов начинались олимпийские поединки.

А. Мекокишвили (крайний слева) в колонне динамовцев на празднике, посвященном Дню физкультурника, 1947

Сначала предстояло взвешивание. Ожидая очереди к судейским весам, Арсен Мекокишвили приглядывался к конкурентам. Вот как спортсмен вспоминал об этом: "На взвешивании я увидел всех соперников. Двоих я знал в лицо: широкоплечего добродушного итальянца Векки, участника чемпионата Еврбпы 1947 года, и Антонссона. За эти несколько лет швед заметно возмужал, набрал вес, "оснастился" великолепными мышцами. Рыжеволосый богатырь стоял в кругу своих почитателей и не спеша раздевался, успевая весьма живо поддерживать разговор сразу с несколькими собеседниками. Казалось, "северного гиганта" интересует этот разговор больше всего на свете: в момент активного словесного пикирования он переставал раздеваться, и его тренеру приходилось легким толчком в локоть поторапливать его. Неожиданно разговорчивым оказался и турок Атан: на чистейшем грузинском языке он осведомился у меня, выступают ли в советской команде грузины.

Один за другим вставали на весы спортсмены. Я своими "скромными" 116 килограммами лишь подчеркнул поистине циклопический вес американца Керслайка (135 килограммов )".

Первыми 20 июля начинали соревноваться представители вольного стиля. После взвешивания выяснилось, что на ковер выйдут 143 борца из 30 стран. Эти цифры были рекордными. К примеру, в чемпионате мира 1951 года участвовало всего 58 атлетов из 12 стран.

Главными претендентами на награды считались богатыри Турции, Швеции, Ирана, Венгрии, США, Финляндии, наших же спортсменов в расчет не брали.

Прежде чем перейти к событиям олимпийского турнира, нужно сказать несколько слов об условиях соревнований и о судействе.

Конечно, со времен Олимпиады в Хельсинки уровень судейства несравненно вырос, в то же время судить стали проще и объективнее. Теперь судят открыто. Это значит, что после каждого выполненного приема арбитр на ковре, облаченный в белую рубашку с красным и синим рукавами, вскидывает вверх руку, соответствующую цвету костюма борца, и показывает на пальцах, во сколько очков оценивается прием. Одновременно боковой судья поднимает дощечку, на которой тоже обозначена соответствующая цифра. И тут же оценка в баллах появляется на табло против фамилии борца, выполнившего прием. Если один из соперников не положит другого на лопатки, то по истечении времени схватки, взглянув на табло, не составляет труда определить, кто одержал верх - тот, у кого сумма выигрышных баллов больше.

Совсем иначе было в начале 50-х годов. Результат встречи определяли трое боковых судей, им вменялось вести записи, куда каждый на свое усмотрение вносил оценки. Арбитр на ковре публично не оценивал приемы. Получалось, что все судейство, вплоть до финального свистка, осуществлялось, что называется, втемную.

А. Мекокишвили, Тбилиси, 1941

Нередко судьи по-разному оценивали действия борцов - кто-то засчитывал прием, а кто-то нет. А иногда и просто не успевали увидеть молниеносно выполненный бросок. Бывало немало случаев, когда некоторые "жрецы" борцовской Фемиды, пользуясь несовершенством правил, умышленно судили необъективно.

В общем, на практике мнения судей по определению победителя частенько расходились: например, двое определяли победителем одного спортсмена, а третий - другого. Тогда в судебных протоколах фиксировалась победа с соотношением голосов 2:1. Победитель получал в итоге одно штрафное очко, а побежденный - два. При единогласном мнении судейской тройки в случае победы по очкам победителю тоже давалось одно штрафное очко, а проигравшему - три. Наиболее ценилась и ценится доныне, естественно, чистая победа, или, как еще ее иногда называют, победа "на туше" - когда один борец положит другого на лопатки. Победитель при таком исходе встречи штрафного очка не получает, а потерпевшему поражение записывают в протокол все те же три штрафных очка.

Регламент Олимпиады в Хельсинки предусматривал, что борцы, набравшие пять штрафных очков, выбывают из соревнования. Это означало, что даже единственное поражение почти закрывало спортсмену дорогу к золотой медали. На многих соревнованиях случалось и так: атлеты, проиграв первую схватку и победив по очкам в двух последующих, выбывали из турнира.

3

Однако вернемся в "Мессухалли" на олимпийский турнир борцов вольного стиля. Дворец спорта, вмещавший 8 тысяч зрителей, полон, несмотря на то, что цены на билеты были по тем временам астрономические. В зале стоит ровный гул. Два ковра, уложенные на помосте в центре зала, пока пусты. Но вот судьи вызывают первую пару борцов, и шум мгновенно стихает. По традиции состязания открывают борцы самого легкого веса - "мухачи", чей вес не превышает 52 килограммов. На их плечи ложится огромное бремя ответственности. От их успеха или неудачи во многом зависит настроение, а следовательно, и состояние духа всей команды.

Первым в сборной СССР предстояло стартовать маленькому черноволосому бакинцу Георгию Саядову. Его соперником стал финский борец Сигиран. Публика при его появлении разразилась неистовыми аплодисментами. Борцы долго пританцовывают друг против друга, никак не решаясь начать активные действия. Вот Саядов решительно идет на сближение. Руки его касаются плеч финна, но тот стремительно сбрасывает их вниз. Саядов словно ждал этого: продолжая движение рук вниз, он ныряет в ноги сопернику и, обхватив их, делает мощный рывок вверх. Сигиран, пытаясь спастись, плюхается на живот. Есть первый прием, есть первое очко! Но остается еще немало времени, и надо, не давая сопернику опомниться, наступать и наступать.

К концу встречи изрядно уставший финн почти безвольно топчется на краю ковра. И когда раздался удар гонга, возвещающий о конце поединка, судья взметнул вверх руку советского борца.

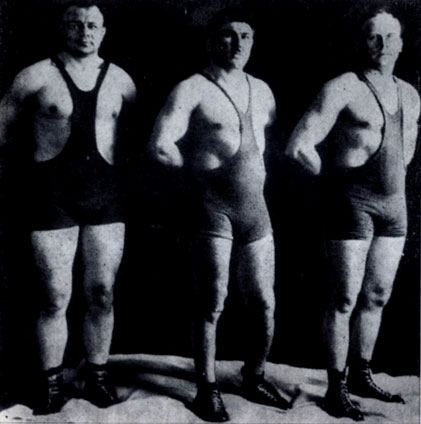

А. Мазур, А. Мекокишвили, И. Коткас, 1949

На ковер выходит другая пара. Не успели смолкнуть слова диктора-информатора, объявившего, что зрители увидят сейчас борьбу призера прошлогоднего чемпионата мира в легчайшем весе иранца Якуби, как все было кончено. Его противник бакинец Рашид Мамедбеков, не тратя времени на разведку, провел прием, и Якуби оказался на лопатках. Потребовалось на это советскому спортсмену всего полминуты.

А на другом ковре сражались полулегковесы. Среди победителей здесь значился советский спортсмен Ибрагим Дадашев.

И вдруг несколько поражений. Араму Ялтыряну по жребию достался самый сильный противник - чемпион мира 1950 года по классической борьбе и чемпион мира 1951 года по вольной борьбе швед Олле Андерберг. По классу шведский и советский богатыри были равны. Увы, Ялтырян позволил себе на последней минуте на какой-то момент расслабиться, потерять бдительность, и швед, захватив ногу нашего борца, положил его на лопатки.

Так же не повезло и советскому полусредневесу Василию Рыбалко. Не настроившись, он провел бесцветную, бессодержательную схватку и уступил победу по очкам.

В схватке Давида Цимакуридзе и шведа Б. Линдблада двое судей назвали Б. Линдблада победителем.

Лежа на массажной кушетке, Мекокишвили то и дело спрашивал у входящих в комнату спортсменов, не борется ли полутяжеловес Август Энглас.

А эстонец Август Энглас тем временем уже вел на ковре жаркий спор с турком Атаном. Турецкие борцы с предыдущей Лондонской олимпиады 1948 года увезли домой половину чемпионских наград. Но Август выдержал экзамен: в труднейшей схватке, которая продолжалась все отведенные на нее 15 минут, судьи единогласно назвали победителем советского атлета.

Заканчивая соревнования первого дня, спортсмены постепенно покидали Дворец спорта "Мессухалли". Автобусы и машины увозили их в олимпийскую деревню - подальше от шума и суеты. Но публика не спешила уходить из зала. Ведь всем известно, что самое интересное зрелище - это соревнование самых сильных и могучих атлетов - тяжеловесов. Не случайно тяжелый вес во всех странах и у всех народов считается, если так можно сказать, наиболее престижным. Победа тяжеловеса смягчает иногда горечь поражения целой команды.

В Хельсинки в турнире борцов вольного стиля было заявлено 13 тяжеловесов. Разумеется, не все они имели равные возможности, но, безусловно, каждый из них надеялся на медаль.

Первым соперником, с которым предстояло бороться Мекокишвили, был невысокий, но крепко сбитый и быстрый венгр Ковач. Арсен хорошо знал его манеру вести схватку - он уже однажды соревновался с ним в Будапеште и поэтому наметил определенный план.

Тогда в Будапеште Ковачу то и дело приходилось спасаться от подсечки - излюбленного приема Мекокишвили. Видимо, он больше всего опасался его и в олимпийской схватке. Внимательно следя за ногами Арсена, он надеялся, очевидно, что прошлое не повторится. Но Мекокишвили положил его на лопатки на седьмой минуте, правда совсем другим приемом. Захватив выставленную вперед ногу Ковача, он взметнул его над собой и, развернув спиной к ковру, бросил вниз.

Сойдя с помоста, огорченный поражением соперник говорил Арсену, что прием был очень внезапным, - он не успел даже сообразить, что произошло...

Арсен Мекокишвили, 1952

Осечка трех спортсменов в первом круге ставила советскую команду в весьма трудное положение. Ведь для того чтобы выйти в финал, неудачникам нужно теперь одерживать только победы, и по возможности чистые.

Внимательно проанализировав поражения, тренеры отметили успех трех "мухачей", похвалили Энгласа и Мекокишвили. Впрочем, что касается Арсена, то иного исхода его первой схватки никто и не ожидал.

4

Олимпийский турнир борцов вольного стиля вступал в решающую фазу. Спортсмены сражались не только за медали и высокие места в личном зачете, но и вели непримиримый командный спор.

Один за другим, набрав определенное количество штрафных очков, выбывали из соревнований борцы разных стран. Первым в нашей сборной эта участь постигла Василия Рыбалко. Не вошел в шестерку сильнейших и Ибрагим Дадашев. Значительный отсев произошел в преддверии финальных соревнований. Георгий Саядов, Арам Ялтырян и Август Энглас остались за чертой призеров, заняв четвертые места.

Сложная ситуация у Давида Цимакуридзе: с тремя штрафными очками он должен был добиваться только чистых побед. Но что значит положить на лопатки, к примеру, американца Д. Ходжа, у которого и по очкам-то выиграть любой атлет почел бы за большую удачу. И Давид делает, казалось бы, невозможное. За 5 минут 58 секунд он одерживает победу над спортсменом США.

А в следующем круге такая же участь постигает египтянина М. Хуссейна. Для этого Цимакуридзе понадобилось еще меньше времени - всего 4 минуты 56 секунд.

Уверенно приближался к финишу и Рашид Мамедбеков. Во втором круге не явился на схватку с ним спортсмен из Швейцарии. В третьем Рашид заставил капитулировать на 11-й минуте самоуверенного американца Бордерса, а в четвертом, хотя и проиграл по баллам напористому венгру Бенце, запаса прочности ему хватило, чтобы выйти в финал.

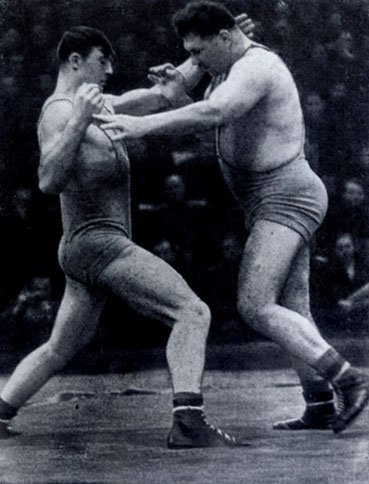

На ковре М. Герасимов и А. Мекокишвили. Москва, 1954

Ну а Арсен Мекокишвили?

Коротая в раздевалке время и готовясь ко второму поединку, на этот раз с тучным немцем Вальтнером из Западной Германии, который был едва ли не вдвое моложе его, наш олимпиец внимательно осматривал свою борцовскую амуницию. Проверил, хорошо ли держатся подошвы на его огромных борцовских ботинках, попробовал крепость шнурков... Арсен Мекокишвили, потомственный крестьянин, все привык делать обстоятельно. Тренеры и товарищи по спорту и любили его за эту обстоятельность, немногословие, исключительную добросовестность. И боролся Арсен Мекокишвили уверенно, как бы не торопясь. Но медлительность эта была обманчивой. Когда возникал выгодный момент, Арсен, что называется, взрывался, и противник его, не успев опомниться, оказывался в воздухе.

После стремительного, часто даже неуловимого для зрителей приема, соперник грузинского тяжеловеса летел на ковер, словно из катапульты. Товарищи, аплодируя его мастерству, смеялись: "Опять Арсен Спиридонович устраивает день авиации".

Вальтнер, выйдя на схватку с Мекокишвили, поначалу держался молодцом. Но надолго его не хватило. Наш борец применил тот же прием, что и в схватке с венгром Ковачем. Казалось, лежать на лопатках и немцу, но он как-то неимоверно изогнулся в воздухе, успел встать на "мост" и благодаря исключительной пластичности все же вывернулся.

Пришлось Мекокишвили обрабатывать Вальтнера в партере. Придавив могучим плечом, выхватывал его руку "на ключ", брал шею на "нельсон" и "двойной нельсон", но Вальтнер никак не хотел сдаваться. Гибкость его была поразительной.

Положить Вальтнера Мекокишвили так и не удалось, но зато он так его измучил, что немец после этой схватки не смог продолжать соревнование.

Третий противник советского тяжеловеса - англичанин Кен Ричмонд. Чемпион Великобритании был статен и широк, его сверкающая улыбка излучала уверенность. На первых минутах англичанин работал руками, словно ветряная мельница. Не желая уступать нашему атлету ни пяди ковра, он мощно шел вперед. Но Мекокишвили сумел извлечь из активности партнера пользу для себя. В один из моментов, когда Ричмонд азартно, но нерасчетливо дернулся вперед, Мекокишвили, словно продолжая это движение, обхватив предплечье и шею соперника, резко повернулся к нему и провел бросок через спину. Описав в воздухе дугу, англичанин встал на "мост", но по ходу, успев перетащить нашего атлета через "полумост", оказался сверху. Арбитр спокойно взирал, как Ричмонд, забегая то справа, то слева от невозмутимо стоящего в партере Мекокишвили, пытался хоть что-нибудь с ним сделать. Не сразу разгадав замысел англичанина, арбитр дал ему еще какое-то время изображать "активную" борьбу и поднял атлетов в стойку.

Арсен рассвирепел, он был зол на соперника за то, что тот, не желая, видимо, потерять сомнительного преимущества, явно перестал бороться и начал ловко уклоняться от поединка. Мекокишвили был готов смять соперника, но Ричмонд, то и дело бросая взгляд на секундомер, уходил за ковер, пытаясь получить хоть маленькую передышку, делал вид, что у него развязался шнурок на ботинке.

К концу схватки чемпион Великобритании еле держался на ногах. Но, очевидно, симпатизируя ему, а может быть, и из других соображений один из трех боковых судей отдал предпочтение англичанину, и победа была присуждена Арсену Мекокишвили большинством голосов.

Идя с нашим тяжеловесом параллельным курсом, Бертил Антонссон тоже с успехом прокладывал себе путь к финалу. Швед имел те же результаты, что и наш борец.

...Поредели олимпийские шеренги богатырей, протоколы с составами пар, едва умещавшиеся в первый день на огромном стенде, теперь занимали всего две странички. Остались только сильнейшие.

...В тренерской комнате шло очередное совещапие. Обложившись протоколами с результатами схваток, наставники наших олимпийцев прикидывали все возможные варианты: получалось, что если борцы наши как следует постараются, то праздник, то бишь командная победа, будет на нашей улице.

Жизнь шла своим чередом. Некоторые спортсмены, как, например, наши девушки-дискоболки, уже сделали свое дело и, налюбовавшись медалями, со спокойной душой отправились вечером в клуб послушать знаменитый джаз-оркестр Вебера, поговорить с новыми знакомыми из других стран, потанцевать... Ну а те, кому еще предстояло выйти на олимпийское ристалище, настраивались, готовились...

Золотая медаль, полученная А. Мекокишвили на Олимпиаде в Хельсинки

Готовился к последнему олимпийскому дню, может быть самому ответственному в жизни, и Арсен Мекокишвили. Он прекрасно понимал, что у двадцатилетних все еще впереди. Будет еще Олимпиада, возможно, и не одна. А у него вряд ли.

Он порой и сам удивлялся, что попал на Олимпиаду: шутка ли, сорокалетнему человеку доверили соревноваться с молодыми мастерами ковра.

5

Арсен Мекокишвили родился в 1912 году в грузинском селе Георгицминда, расположенном неподалеку от Тбилиси, на склонах холма, спускающегося в живописную, сплошь покрытую виноградниками долину горной речки Иори. Его отец - потомственный пастух и виноградарь Спиридон Мекокишвили, или, как все его звали, Фидо, в будни, пожалуй, мало чем выделялся среди односельчан. Зато в праздники его имя было у всех на устах.

Какой праздник в Кахетии обходился раньше без борьбы? С утра на площади возле церкви толпился народ. Зрители с нетерпением ждали выступления борцов - мо-чидове. Вездесущие мальчишки старались занять места поближе к центру, но их скоро вытесняли взрослые.

Образовав большой круг, в первых рядах которого восседали мудрые старики-судьи и музыканты, все с нетерпением ждали выхода первой пары. Народ все подходил и подходил, и в круге становилось тесновато.

Тогда, дабы дать борцам достаточный простор, несколько добровольных помощников судей брали в руки длинные палки и, размахивая ими в воздухе около земли, теснили зрителей подальше. Если кому-то под общий смех и попадало по ногам, то обид не было.

Но вот дробь барабана становилась чаще, звонче пела зурна и в круг, танцуя, выходили борцы. Одеты они были в прочные, из домотканого материала куртки без рукавов - чохи, которые обнажали грудь богатырей и заправлялись за пояс. Дополняли форму шаровары. Боролись босиком или в чустах - домашней грузинской обуви, похожей на тапочки.

Выделывая под звуки лезгинки замысловатые движения, борцы несколько минут предавались танцу - проводили своеобразную разминку.

Победители чемпионата мира на пьедестале почета: А. Мекокишвили, Б. Антонссон (слева), И. Атан (справа). Токио, 1954

Ритм музыки меняется снова. Он приглашает соревнующихся начать единоборство. Под дробь барабана и выкрики зрителей борцы, осторожно выставив вперед руки, как бы подкрадываясь друг к другу, наконец решаются войти в захват. Крепко влепившись в чохи, они пытаются с помощью разнообразных приемов вывести соперника из равновесия и заставить коснуться спиной земли.

Борьба ведется только стоя, и, если борцы упадут на бок или на живот, судья немедленно дает команду подняться.

Много приемов накопилось в народной грузинской борьбе чидаоба. В каждом ауле, в каждом селе существовали свои правила. Но любимые, самые действенные приемы, с помощью которых можно повергнуть на спину любого соперника, были везде одни и те же. Это подножки, подсечки, броски через спину и через себя и, конечно, главный прием всех истинных грузинских мочидове - "проход в ноги".

Выполняется он внешне просто. Улучив момент, когда борец потеряет контроль и выставит ногу слишком далеко вперед, его соперник, пригнувшись, делает вперед стремительный выпад и, обхватив эту ногу под коленом, рывком вверх прижимает ее к груди. Одновременно своей ногой он подсекает в сторону вторую ногу противника. Существует немало разновидностей этого приема. В совершенстве владеть ими издавна считалось привилегией грузинских борцов. Частенько пользовался этим приемом и Фидо Мекокишвили.

Огромного роста, с необъятной спиной, он прекрасно владел всеми премудростями чидаобы, обладал к тому же быстрой реакцией, и редко кому удавалось устоять против него отведенные правилами пять минут.

Когда осенью после сбора винограда во время праздника святого Георгия в селе проводились самые крупные соревнования, глава династии Мекокишвили дед Иосиф, пасший месяцами высоко в горах отары овец, спускался в долину и приводил с собой красавцев сыновей: Георгия, Нико, Соломона, Михаила и Фидо. Усевшись на почетное место, седой пастух одобрительно щурился и покручивал усы. Особенно радовал его обычно Фидо. Во всей округе не было равных ему в чидаобе, и он давно считался непревзойденным палавани (чемпионом).

Арсен не помнил борцовских подвигов отца, умершего, когда ему было всего пять лет.

После смерти отца мать Сона и старшая сестра с утра до ночи с удвоенной энергией хлопотали по хозяйству. Отсутствие крепких мужских рук сразу почувствовалось в доме. Стремясь хоть как-то облегчить труд женщин, маленький Арсен помогал чем мог. С шести лет с более взрослыми ребятами уже пас домашний скот. Однажды осенью, во время сбора урожая, выпросил у взрослых, чтобы ему доверили перевозить на общинной лошади мешки с початками кукурузы и корзины с виноградом.

Мальчик гордился, что получил такое важное задание, и старался изо всех сил. Стремясь не отставать от старших, он хотел сделать как можно больше ездок. Спускаясь с горы за новой поклажей, он хлестнул лошадь, чтобы она прибавила ходу, но та дернула, и малыш оказался под колесами арбы.

Его отнесли к местному лекарю, тот сокрушенно покачал головой и сказал, что это еще счастье, что арба была пустая. Долго болел Арсен.

Постепенно здоровье возвращалось к мальчику. Но выглядел он среди сверстников заморышем. Ребята, неохотно принимая Арсена в свои игры, обычно отводили ему самые последние роли.

В тренировочном зале. Чемпион СССР Ю. Денников, чемпион мира О. Андерберг и А. Мекокишвили, 1954

...Однажды, когда ласковое весеннее солнце вышло из-за горы и озарило золотым светом раскинувшиеся вокруг виноградники, к старому дому с покосившимся плетнем, возле которого сидел пригревшийся на завалинке тщедушный Арсен, незаметно подошел странник. По его запыленной одежде, по музыкальному инструменту ствири, похожему на огромную длинную дудку, было видно, что гость - бродячий импровизатор - мествире. Словно зачарованный, глядел мальчик, как сверкают, переливаясь всеми цветами радуги, разноцветные камешки, украшавшие ствири.

Пришелец, узнав, чей он сын и как его зовут, запел песню. В ней желал он мальчику здоровья и счастья. Слагая в такт простой мелодии нехитрые, но довольно складные и звучные слова, пел о том, что жизненная дорога горца трудна и полна лишений, и, если у путника крепкая воля и горячее сердце, все трудности останутся позади. А в конце предсказывал, что Арсен будет сильным и здоровым, что ждет его небывалая слава борца.

Трудно утверждать, так ли уж верил мествире в свою вдохновенную песню. Скорее всего старый мудрый человек хотел подбодрить мальчика, вселить в него веру в жизнь, в то, что он сможет превозмочь слабость.

Арсен Мекокишвили впоследствии считал, что встреча с бродячим сказителем вряд ли резко повлияла на его судьбу. И все-таки, как бы то ни было, мальчик почувствовал себя смелее, через несколько месяцев (а в ту пору ему уже минуло семь лет) начал присматриваться к схваткам взрослых борцов. Он старался запомнить их приемы. Но сам бороться долго не решался. Подобное предложение его одногодки наверняка встретили бы смехом.

Как-то раз Арсен встретил на пастбище такого же, как и он, маленького подпаска и, набравшись смелости, предложил ему побороться. Мальчуган сначала оторопел от дерзкого вызова, однако согласился. В той самой первой схватке Арсен был на грани поражения, но вывернулся и, когда силы, казалось, покидали его, сам сумел провести прием. К великой радости юного Мекокишвили, соперник очутился на лопатках.

После этого случая паренек почувствовал уверенность. Недаром говорят, что "смелость силу ломит". Теперь он без страха ввязывался в драку, если кто-нибудь хотел его обидеть.

Осенью, когда по всей Георгицминде разносился душистый аромат спелого винограда, дружная семья Мекокишвили отправлялась в марани - каменный сарайчик, служивший одновременно винохранилищем и винодельней. Здесь, в давильне, работали только мужчины. Труд их был совсем не из легких. Тщательно вымыв ноги и стоя по щиколотки в чавкающей виноградной жиже, дядья Арсена. Нико, Соломон и Михаил во главе с дедом заготовляли молодое вино.

Мерно переступая ногами, держась за шесты, они тянули в такт движениям песню. Дед приобщал к этой работе и Арсена. Правда, ему не доверяли пока давить виноград. Вместе с жепщинами он подносил его, а в конце работы утрамбовывал ногами глиняную корочку на больших, покрытых плитняком кувшинах с виноградным соком.

В воздухе носились одурманивающие винные пары, и мать, заботясь, чтобы у Арсена не закружилась голова, старалась вызволить сына из винодельни.

"Перестань мучить ребенка, - обращалась она к деду, - разве ты не видишь, у него уже посинели ноги?" Но дед, ухмыляясь, говорил: "Пусть идет, если хочет, чтобы его ноги были слабыми, если хочет, чтобы каждый сопляк клал его на лопатки!"

Арсен, конечно, ни на шаг не отходил от деда. И дед, как мог, опекал его, по-своему заботился о здоровье мальчика, стремился, чтобы он вырос хорошим, добрым человеком. Он брал его в горы на пастбища, приучал ко всякой работе. Ночуя в шалаше, мальчик дышал чистым горным воздухом, бегал босой рано утром по мокрому лугу. От былой хвори не осталось и следа. Арсен заметно вытянулся, окреп.

6

В школе Арсен был одним из лучших борцов. Победы давались ему не слишком трудно, и его старший двоюродный брат Георгий, принявший эстафету лучшего борца семьи Мекокишвили, внимательно присматривался к Арсену.

Георгий в отличие от богатыря Фидо был обычного вида человеком. Не обладая ни большим весом, ни богатырской силой, он добывал победы благодаря искусной тактике и знанию приемов чидаобы.

"Когда ты легко побеждаешь, - наставлял старший брат Арсена, - это значит, твой противник плохо, неправильно борется. Сегодня он ошибся, а завтра может тебя победить. Поэтому не успокаивайся, а тренируйся, отрабатывай приемы". И Георгий с удовольствием раскрывал брату, да и всем мальчишкам хитрости чидаобы.

Однако в душе Арсен все же считал, что к нему несправедливы. Разве есть среди юношей Георгицминды такой, кто может на равных соперничать с ним? Однажды он напрямик спросил об этом брата. И тот обещал ему найти достойного мочидове. Им оказался будущий кузнец Шалико Гзиришвили из соседнего села Сагареджо. Было тогда будущему олимпийцу, как и его сопернику, 12 лет. На большом празднике, предваряя выступления взрослых мочидове, оба мальчугана впервые в жизни вышли тогда при народе в круг. Сражались они исступленно, но схватка, к взаимному удовольствию болельщиков обоих сел, закончилась вничью. Уже позднее, встречаясь спустя много лет, друзья без улыбки не могли вспоминать запомнившийся на всю жизнь поединок.

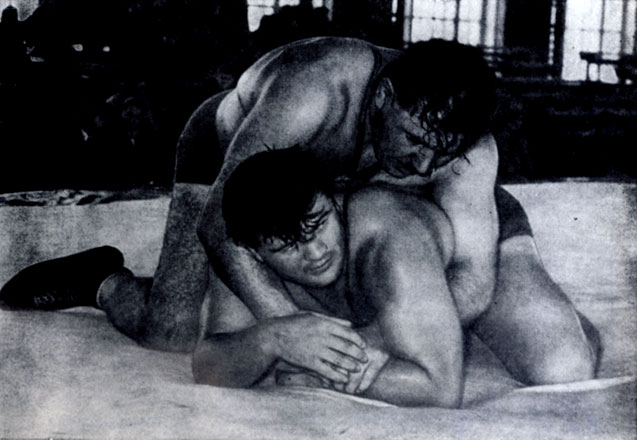

Первая Спартакиада народов СССР. Поединок А. Мекокишвили и М. Герасимова, 1956

Ничейный результат схватки словно подхлестнул усердие самолюбивого Арсена. Он понял, что есть люди и посильнее его. А силы - он это почувствовал - как раз ему и не хватало. Вот почему Арсен не чурался браться за самую трудную работу: таскал тяжеленные, скользкие от раздавленных ягод корзины с виноградом, грузил на подводы многопудовые сацала - большие из сурового полотна простыни, завязанные крест-накрест узлом, в которых переносили зерно. Бывало, у Арсена под такой тяжестью подкашивались ноги. Но разве мог юноша показать, что ноша не по нем? Он терпел и, сбросив сацала на подводу, отправлялся за следующим.

В те годы под руководством Георгия он освоил и отработал броски через спину, которыми восхищались потом многие специалисты по спортивной борьбе.

Прошел год, и снова на празднике урожая встретились лучшие борцы Георгицминды и Сагареджо. У Арсена Мекокишвили был тот же самый противник - Шалва Гзиришвили. Но на этот раз он победил его чистым броском.

Отличался Арсен Мекокишвили и в труде. Семнадцатилетним он одним из первых вступил в колхоз "Самури цховреба", что означает "Счастливая жизнь". Односельчане, ценя доброту и трудолюбие Арсена, избрали его в 1932 году бригадиром виноградарей. Работа эта весьма ответственная, а Арсену было тогда всего двадцать лет. Степенный, обстоятельный, он в отличие от многословных, шумных сверстников даже традиционные грузинские тосты говорил коротко. Многие девушки заглядывались на молодого красавца богатыря. Но сердце его уже давно принадлежало маленькой хрупкой Русудан. Они приглянулись друг другу, когда еще учились в школе. Задумав пожениться, решили, что сначала Арсен должен стать на ноги, подзаработать немного, чтобы потом они смогли сообща вести самостоятельную жизнь...

Проработав два года бригадиром, Арсен Мекокишвили, как полагается, сделал Русудан предложение, и летом 1934 года все село Георгицминда праздновало их свадьбу. На одном из самых почетных мест сидел друг Арсена - первый мочидове Сагареджо могучий кузнец Шалва Гзиришвили. Поднимая тост за жениха, он напомнил всем, как Арсен три года назад в Марткопи положил на лопатки 12 лучших борцов восьми окрестных селений. "Не пора ли, - сказал Шалико, - встретиться Арсену в Тбилиси с самим Вахтангом Чичинадзе?" Арсен и сам давно уже хотел отправиться в Тбилиси на поиски новых сильных соперников.

В ту пору к местному тренеру, известному в прошлом мочидове Михо Курхули, приехали в гости два его старых товарища, бывшие цирковые борцы Александр Канделаки и Кула Глданели. Собравшись вечером, три друга долго сидели за кувшином вина, вспоминая старые годы, когда вместе ездили по миру и боролись в цирках с Иваном Поддубным, Климентием Булем, Константином Майсурадзе и Темир-Булат Кануковым, выступавшим под псевдонимом Казбек-гора.

Пришли послушать и посмотреть на легендарных чемпионов и юные мочидове Георгицминды и Сагареджо во главе с Арсеном и Шалвой. Собственно, они не сами пришли, а их пригласили. Старые богатыри пожелали посмотреть, какая у них растет смена. Больше всех понравился гостям Арсен Мекокишвили. Похвала знаменитых борцов ободрила молодого мочидове. После этой встречи у него уже не было сомнений, что нужно ехать в Тбилиси.

Приехав в столицу, он выступил в цирке на чемпионате Грузии по национальной борьбе. И надо же так случиться, что первым соперником жребий назначил ему любимца тбилисской публики, сильного и благородного Вахтанга Чичинадзе.

Не слишком опасаясь новичка, о котором раньше ничего не слышал, Вахтанг недооценил его возможности и просчитался.

Поздравляя молодого соперника с победой, он сказал, что не видит никого, кто помешал бы Арсену занять в турнире первое место. Так оно и случилось: победив еще трех спортсменов, Арсен Мекокишвили впервые стал чемпионом Грузии.

7

У Арсена Мекокишвили за долгую жизнь на ковре было немало учителей. С нежностью и благодарностью он не раз вспоминал уроки двоюродного брата Георгия. Но первыми настоящими профессиональными учителями считал двух старых борцов-ветеранов Акакия Адеишвили и Ило Томашвили.

После неожиданной для всех победы в Тбилисском цирке Адеишвили предложил Арсену свою помощь, и тот с радостью ее принял.

Теперь каждую субботу спешил Мекокишвили в маленький зал техникума физкультуры. Главное внимание Акакий Адеишвили обращал на технику.

Часто на тренировки приходил и старый друг Акакия Ило Томашвили, бывший цирковой борец, выступавший под псевдонимом Ило Сванели. Не отрицая значения техники борьбы, он на первое место ставил все же быстроту. "Прием может сделать каждый, - объяснял он Арсену, - а побеждает тот, кто выполнит его быстрее. Скорость, резкость - вот что главное".

И Мекокишвили, понимая, что правы оба его учителя, соглашался и с тем и с другим. Может быть, именно они воспитали в нем умение блестяще владеть всеми секретами техники борьбы.

Арсен Мекокишвили с женой и сыном на сборе винограда в селе Георгицминда, 1965

В 1936 году Арсена Мекокишвили направили в Телави на двухгодичные курсы председателей колхозов. Учеба шла хорошо, и после ее окончания Мекокишвили оставили работать в городе. Не последнюю роль при этом, очевидно, сыграли его спортивные достижения. Каждый год, совершая короткий вояж в Тбилиси, он вновь возвращался непобедимым чемпионом республики.

Но однажды Арсену пришлось туго. В цирке, где гастролировала группа известных борцов, ему предложили попробовать силы в неведомой ему классической, или французской, как ее тогда называли, борьбе. С любопытством разглядывал он на арене своего противника Григория Загоруйко. Костюм его был необычен: ни куртки, ни шароваров. "За что же брать захват? - думал Мекокишвили. - К тому же нельзя даже дотрагиваться до ног соперника. Что за борьба?"

Как ни старался мастер чидаобы повергнуть соперника на ковер, ничего у него не получилось. После этой встречи Мекокишвили, узнавший, что в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах есть прекрасные тяжеловесы, с которыми он может помериться силой, решил обязательно с ними встретиться и познакомиться поближе с французской борьбой. И эта возможность ему вскоре представилась.

В июне 1939 года вместе с другими лучшими спортсменами Грузии он едет в Москву на праздник, посвященный Дню физкультурника. На стадионе "Динамо" был организован и турнир по классической борьбе, в котором участвовали только тяжеловесы. Арсен Мекокишвили понимал, что победить с первого раза вряд ли сможет: ведь знаний и опыта в этом виде спортивной борьбы у него не было. Однако он, любивший борьбу беспредельно, не хотел упускать ни одного случая выйти на ковер.

Первым соперником оказался мощный силач из Киева Арон Гонжа. Будучи приверженцем старого, скорее циркового, а не спортивного стиля борьбы, он уповал главным образом на силу. Медлительный, не слишком поворотливый киевлянин хотел попросту сломать новичка. Арсен этого не боялся. Одной силой его не возьмешь. Правда, и сам он, не знавший толком в классической борьбе ни одного приема, оказался безопасным для Гон-жи. Схватка закончилась вничью.

Второй выход на ковер грузинский тяжеловес ознаменовал победой. Встречаясь с мастером спорта Владимиром Плясулей, он чувствовал себя уже увереннее. В один из моментов, когда соперник, не подготовив как следует приема, хотел выполнить бросок через спину, Мекокишвили спокойно перевел его в партер. Новичок из Грузии, сумевший продержаться против Гонжи и выигравший у Плясули, вызвал к себе повышенный интерес, и его "наказали" - две следующие схватки Мекокишвили проиграл.

Обратная дорога до Тбилиси прошла в раздумьях. Вспоминая минуты, проведенные в Москве на динамовском ковре, он пришел к выводу, что новая борьба ему нравится. А раз нравится, надо ее изучать. Таково было его твердое решение.

По приезде в Телави его ждала новость - предложение работать по хозяйственной части в Народном комиссариате внутренних дел республики. Он согласился и вскоре переехал в Тбилиси.

В семье Мекокишвили тогда родился сын Георгий, и, посоветовавшись с Русудан, Арсен решил, что мальчику в большом городе будет лучше. Да и он сам теперь к большому спорту будет поближе. Не забыв решения, принятого в поезде, обратился с просьбой научить его классической борьбе к молодому, но уже опытному тренеру Вахтангу Кухианидзе. Тот счел за честь взять к себе в ученики известного всей Грузии борца.

Арсен брал уроки и у Ираклия Кончели. Много дал ему и известный в те времена Леонид Дзеконский.

Все уверенней чувствовал себя борец в новом для него виде спорта. Но не забывал он и свою первую любовь - чидаобу.

Поездка в Москву в 1940 году особенно запомнилась Арсену. На стадионе "Динамо" проводился праздник борцов.

"Народу на нем, - рассказывает один из старейших советских чемпионов, заслуженный мастер спорта Василий Алексеевич Люляков, - собралось великое множество. Зрителей, наверное, было тысяч двадцать, никак не меньше. За всю жизнь я ни разу потом не видел столько публики. Ковер, окруженный почему-то как боксерский ринг канатами, положили прямо около одной из трибун, и спортсмены соревновались под открытым небом.

Проводились выступления по многим видам борьбы, в том числе и по грузинской национальной борьбе чидаоба. Она была тогда диковинкой для нас, москвичей. Но всем очень понравилась. Эмоциональная, интересная. Помню, увидел я тогда статного черноволосого парня из Грузии - Арсена Мекокишвили. Выходил он бороться, танцуя под звуки лезгинки, дробь барабана. Через несколько лет мы познакомились с Арсеном поближе и подружились".

Тогда же на матче в Москве Арсен Мекокишвили впервые увидел еще один вид борьбы - самбо. Этот новый вид спорта, зародившийся в 30-х годах в Советском Союзе, по-настоящему только еще входил тогда в жизнь. В принципе он немного походил на чидаобу. Борцы соревновались в таких же куртках, только с рукавами, пользовались многими схожими приемами - подсечками, подножками, бросками через спину. Но были и значительные отличия. В чидаобе, например, борются только стоя, а в самбо единоборство шло и в партере. Использовались в нем и неизвестные Мекокишвили болевые приемы. По-другому, нежели в чидаобе, определялся победитель. Если бросишь соперника иа спину, а сам останешься стоять, тебе присуждается чистая победа. То же самое - если противник сдается от болевого приема. В остальных же случаях победа присуждалась по очкам.

И снова Мекокишвили обращается к своему старому тренеру Ило Томашвили. На этот раз с просьбой научить приемам самбо.

Но как возник у нас этот вид спорта?

У каждой национальности нашей страны есть свои виды борьбы. А нельзя ли на их основе создать один такой, в котором были бы использованы все приемы, накопленные веками?

И вот группа энтузиастов-тренеров создает такую борьбу. В 1939 году в Ленинграде состоялся первый чемпионат страны по самбо. А во втором, проходившем осенью следующего года в Москве, дебютировал Арсен Мекокишвили. Чидаоба сослужила ему хорошую службу, он быстро освоился в самбо.

Успешнее всех начал чемпионат украинец Фома Бездоля. Мастер спорта по классической борьбе победил болевым приемом земляка Мекокишвили - высокого, чуть сутуловатого Шота Эсебуа. Во втором круге Арсен остановил продвижение Бездоли вперед. Судья поднял вверх руку в знак победы Мекокишвили и в его следующем поединке с Эсебуа. Оставался один, пожалуй, наиболее опасный конкурент - прошлогодний чемпион страны ленинградский студент Григорий Иванов. Выглядел он грозно. Немалого роста, мешковатый, с ногами словно бревна.

Иванов плохо выступил в начале состязаний и, видимо, жаждал отыграться. Он решил сбить грузинского борца в партер и заставить сдаться болевым приемом. В задуманном был резон: Мекокишвили тогда еще плохо знал этот раздел техники борьбы самбо. Поначалу казалось, что план удастся ленинградцу. Он долго "волтузил" Арсена в партере, стремясь вытянуть против сустава его руку. Но ничего не получилось. Обессилев, Иванов поднялся в стойку, и здесь уже полным хозяином оказался Мекокишвили. Прибавив темп, он "замотал" соперника и, усыпив его бдительность, сразил молниеносной подсечкой.

Прошлогодний чемпион уходил с ковра, понуро опустив голову, а его сияющий победитель попал в объятия друзей и тренеров. Они поздравляли Арсена Мекокишвили со званием чемпиона страны.

В том памятном для него предвоенном году произошло и еще одно важное в его жизни событие - Арсен стал коммунистом.

8

А потом грянул 41-й год. Многие спортсмены уходили на фронт. Арсен Мекокишвили получил приказ оставаться работать в Тбилиси.

Однажды поздним вечером, когда Мекокишвили уставший возвращался с работы домой, на него в подъезде с целью завладеть оружием напали трое бандитов. Двое схватили его за руки, а третий потянулся к кобуре. Отшвырнув тех, кто его держал, Арсен успел перехватить руку бандита, выхватывавшего уже его пистолет. Он так сильно сжал ее, что нападавший взвыл от боли, но все же успел выстрелить. Не обращая внимания на полученное ранение, Арсен быстро расправился со всеми троими.

Подоспевший на звук выстрела патруль помог обезвредить преступников. А у Арсена Мекокишвили в память о том времени осталась метка - простреленная кисть правой руки.

...Когда враг был уже сломлен и жизнь начала постепенно возвращаться в свои берега, стали понемногу возобновляться и спортивные встречи.

Товарищи по службе уже поговаривали, что пора Арсену извлечь из чулана борцовскую форму и вновь появиться на ковре. Как-то Мекокишвили получил письмо, в котором сообщалось, что в ноябре 1943 года в Горьком состоится розыгрыш звания абсолютного чемпиона страны по классической борьбе и что его, Арсена Мекокишвили, приглашают на этот турнир. Несколько тренировок, и он отправляется в дорогу.

В Горьком Арсен встретил старого соперника эстонца Иоганнеса Коткаса. Познакомился он с ним еще в 1940 году, когда сборная команда борцов Эстонии приезжала в грузинскую столицу налаживать спортивные связи. Эстония только что вступила тогда в братскую семью наших республик, и эта поездка была, по существу, одной из первых в ее спортивных контактах.

Еще до приезда эстонских борцов всезнающие тбилисские любители спорта разнесли по городу весть: в команде гостей такие известные в Европе мастера, как Эдгар Пуусепп и Иоганнес Кауби (немного позднее они стали чемпионами страны). Но, конечно же, среди всех выделялся тяжеловес Иоганнес Коткас.

Верные болельщики доложили Арсену Мекокишвили, что его будущий соперник из мастеровых людей - работал кузнецом, слесарем, что в прошлом году второй раз стал чемпионом Европы, что двадцатипятилетний спортсмен в расцвете сил, прекрасно владеет техникой, гибок, подвижен, напорист.

Встреча их, конечно, была в центре внимания. Переполненный цирк гудел. Все ждали победы своего любимца, и поначалу Мекокишвили оправдывал надежды болельщиков. Коткас, попав в непривычную для себя обстановку, видно, переволновался. На первых минутах он, пытаясь проводить приемы, все время оказывался в партере. Удачно сбивая гостя из стойки вниз, Мекокишвили настолько осмелел, что отважился даже на излюбленный бросок через спину. В общем, когда кончилась первая половина схватки - положенные десять минут, у хозяина ковра было заметное преимущество в очках.

А. Мекокишвили

"Как хотите дальше бороться, - обратились к Мекокишвили судьи, - в стойке или в партере?" И Арсен выбрал партер. Это означало, что оба соперника должны попеременно бороться по три минуты снизу.

Сначала по жребию досталось опуститься на ковер Коткасу. Партер - его родная стихия. И неудивительно, что чемпион Эстонии стоял как вкопанный. Болельщики, которые сначала позволяли себе веселые выкрики, вроде "Арсен! Пощекочи его усами", приумолкли. Теперь уже им было не до шуток. Все атаки их земляка разбивались о могучую силу гостя.

Истекли три минуты, и атлеты поменялись местами. Теперь уже нападал Коткас. Спокойно, как бы не торопясь, он обхватывал геркулесовыми руками туловище соперника и мощным рывком переворачивал Мекокишвили через "полумост".

А когда судьи подняли спортсменов в стойку, от былого преимущества Мекокишвили не осталось и следа. Тут Арсену настроиться бы, собраться, но этого не дал сделать Коткас. Он вновь бросился в атаку. Словно и не было долгой изнурительной борьбы. Действуя как таран, Коткас шел и шел на" соперника. Закрепляя победу, он стремился подавить его не столько физической силой, сколько уверенностью в своем превосходстве. Ударил гонг. Кто победитель, всем было ясно.

Уже в раздевалке Мекокишвили, взглянув на бывшего соперника, увидел, как неимоверно тот устал. По лицу и по всему телу его текли струйки пота. Борцовское трико было насквозь мокрым. Тяжело дыша, Коткас упал в кресло и закрыл глаза. Он отдал себя борьбе всего без остатка. И тут Арсену стало стыдно. Он мысленно сравнил себя с Коткасом и понял, что боролся бездарно. Точнее - безвольно, не проявив характера. Мекокишвили сделал из поражения Коткасу несколько выводов. И самое главное - он осознал, что совершил грубую тактическую ошибку, когда избрал продолжение борьбы в партере. Ведь партер - наиболее уязвимое место его подготовки. Борись он в стойке и дальше - все могло бы сложиться иначе. Коткас преподал урок невиданной в тяжелом весе техники, умной тактики и стойкости.

Немного придя в себя, чемпион Европы улыбнулся и сказал Арсену, что никогда еще не видел такого сильного борца. По открытой дружеской улыбке, по прямому взгляду Иоганнеса Мекокишвили понял, что это не обычный дежурный комплимент. Но звучал он все же с подтекстом и укоризной: "Имея силу, прежде всего нужно заботиться о технике".

Иоганнес Коткас еще не раз потом поражал воображение Мекокишвили, да и не его одного, а всех, кто любит спорт и знает в нем толк. В том же 1940 году Коткас стал абсолютным чемпионом СССР, показав в Московском цирке выдающийся результат, - выиграл у всех одиннадцати соперников, причем шестерых из них положил на лопатки.

Изумительный пример мужества, несгибаемой воли, ответственности перед товарищами по сборной команде страны проявил Иоганнес Коткас на чемпионате Европы в Праге в 1947 году.

Повергая одного за другим всех претендентов на золотую медаль, он сломал в предфинальной схватке ребро. Другой спортсмен немедленно отказался бы от продолжения поединка. Коткас же, почувствовав острую, нестерпимую боль и поняв, что произошло, не подал даже вида. Он мужественно довел схватку до победного конца.

Никому не сказав о полученном переломе, туго перетянув в гостинице грудь эластичным бинтом, он всю ночь боролся с болью. А утром, придя на соревнование, снял бинт и снова вышел на ковер. Вышел на последний бой и победил! Это был спортивный подвиг, о котором потом писала вся мировая пресса.

Но вернемся к соревнованиям на звание абсолютного чемпиона страны 1943 года. В спортивном отношении этот турнир сложился для грузинского борца неудачно. Он занял лишь пятое место. Но Арсен познакомился в Горьком с еще одним у